石原裕次郎の兄であり、『太陽の季節』などを生んだ作家・石原慎太郎と、クラシックになじみのない人でもその名を知る、世界屈指の日本人指揮者・小澤征爾。ある分野で輝く二人の才能は、図らずも同じ年に、同じスクーターを用いて、各々のアドベンチャーに挑んでいた。

※この記事は雑誌『昭和40年男』、2021年8月号に掲載したものです。

片や南米、片や欧州で転倒、エンスト、失神!?

肩書きこそ冒険家ではないが、意外な人物がアドベンチャーに挑んでいたりするものだ。

「過酷な条件ではあったが、南米の山野を、あの草原を走っていく時、我々は人間が人間としての自由について、その可能性について感じたと思う……」

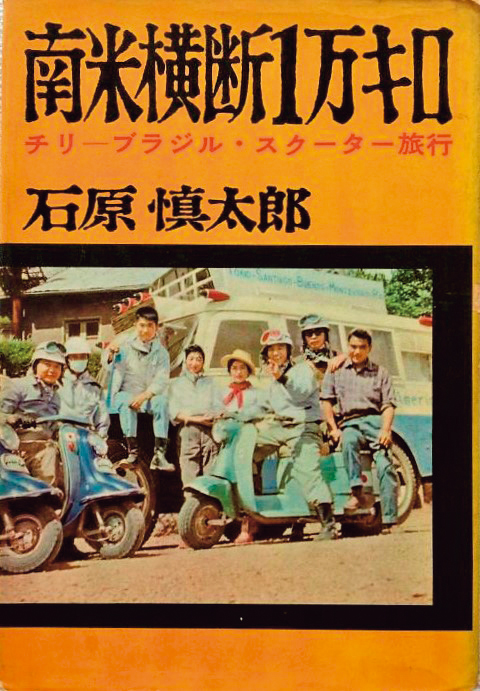

これは当時太陽族を世に生み、若者の筆頭に立ってきた作家の石原慎太郎が1961年に上梓した体験記『南米横断1万キロ』で前書きに記している文である。また世界で最も知られている日本人指揮者・小澤征爾が綴った62年発売の自叙伝『ボクの音楽武者修行』でもこんな言葉が述べられている。

「空にはジェット機が飛んでいる超スピード時代だというのに、まともな人はこっちの神経を疑うかもしれない」

昭和40年男の幾多の憧れの土台を創り上げきたと言っても過言ではない二人の大先輩が、かつて誰も成していなかったであろうスクーター旅をやってのけたのをご存じだろうか。

両者は時同じくして58年に富士重工業(現・スバル)から、今はなき元祖国産スクーターであるラビットを、PRを条件に拝借。石原は文字どおり南米横断を目的に当時の新モデル、S101(250cc)と海を渡り、小澤は音楽修行のためS301(125cc)渡仏。南米横断のルートは横浜より船で45日、チリのバルバライソに着き、大冒険が始まった。

太平洋から大西洋側へ。アルゼンチンの果てしないパンパ平原を走ったのち、ブエノスアイレスに。そこからブラジルのサントスに行き、サンパウロを一周し、リオデジャネイロへ。後者のヨーロッパ旅も全域とまではいかないものの、神戸から貨物船に乗り込み、イタリアのシシリー島からパリまでたどりつき、フランス国中などさまざまな土地を周った(その後のアメリカからは自動車を用いていて、2年半で日本に帰国)。

小澤は「スクーターはたまにおきるストライキや、興味を示してやたらと話しかけてくるフランス人さえ乗り越えれば、ヨーロッパの街は快適だった」というが、石原はというと、どこをとっても快適ではない。「ある人に聞くと、中南米はすごい道路ができていてアメリカ辺りと変わらないというが、日本へ旅行に来たアメリカ人夫婦に聞くと、中米には道が殆どない。ある人は毒吹矢を持つ野蛮人がいるとも言う」と本に書いている。ヨーロッパにすでに先輩が数人いた小澤に対して、知人はおろか、グーグルマップどころか、まともな情報ひとつ入手できず未開の地に訪れた石原の挑戦はさらに過酷で、アクシデントも凄まじいものがあった。

「リオブランゴを出て半時間、45度を超すと思われる急なリストが、百八十度近いヘアピンカーブとなって頭の上を続いている。次々にエンジンストップ」「チリの道は凄まじい砂利道となる。砂利道というより、砂利置き場というに近い。相次いでスリップ転倒」と綴っている。他にも、「暴れていた大鷲の翼に引っかかって転倒」とか「空腹で気を失いスクーターから放り出された」など、一部記載するだけでも壮絶なアドベンチャー体験が読み取れる。

あの頃には目新しいツールだったスクーターを用いて、誰も挑んでいなかったことにイチ早く着手できる逸材だったからこそ、誰もが認める大家となり得たのかもしれない。アドベンチャーという未知なるものに挑戦すると、二人の言う“人間の可能性”が広がり、“まともを越えた人間”になれるのだろうか。たとえ、この時代にセグウェイで海を渡っても彼らのようにはなれないと思うが。